佛说《西游记》|从这只猴子的称号说起

时间:2024-10-18

从这只猴子的称号说起

一念成魔一念成佛

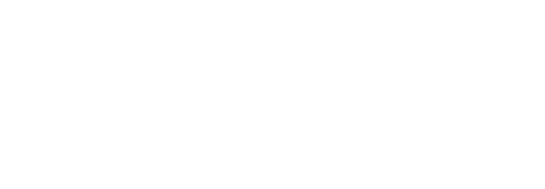

在《西游记》中,猴子的称谓变化:

石猴→美猴王→孙悟空(须菩提祖师所取)→弼马温(天界所封官职)→齐天大圣(自封,天庭被迫承认)→孙行者(唐僧所取)→斗战胜佛(佛祖册封)。

(每只猴)每个人

都是天地造化、因缘所生,

每个人都有自己的人生之梦,

且看一只猴子的人生梦——

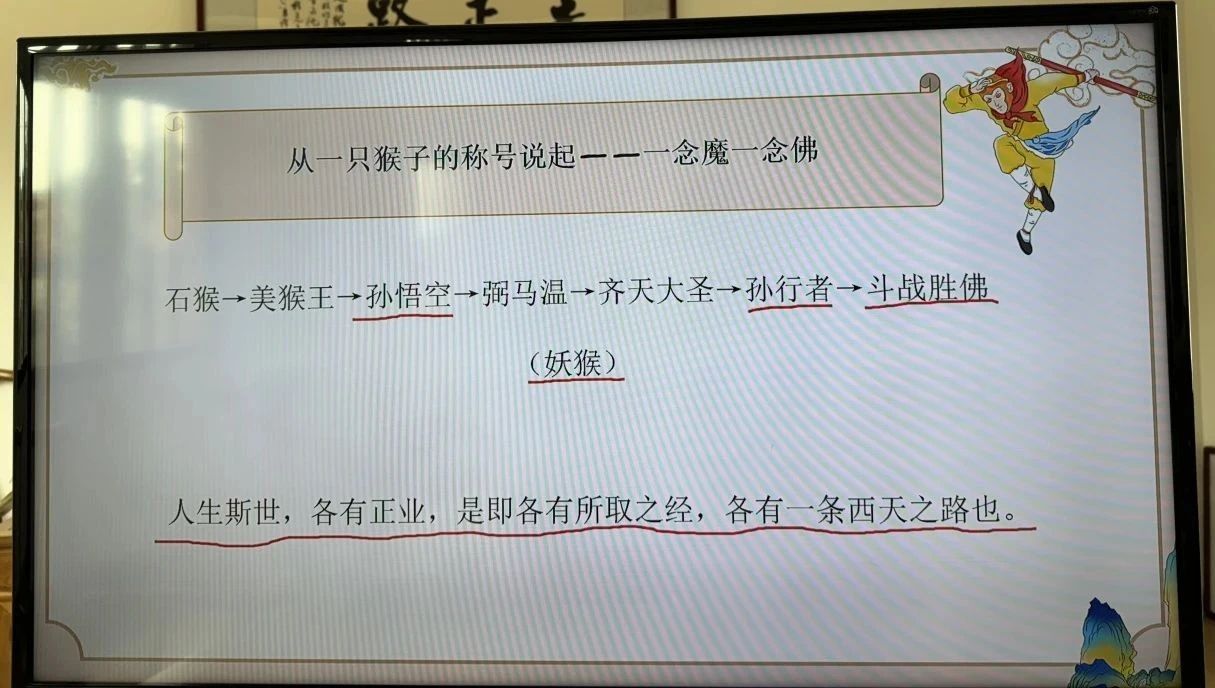

一、生出离心 走上修行路——“孙悟空”

石猴在花果山水帘洞被称为千岁大王,过着合契同情、不入飞鸟之丛、不从走兽之类,独自为王的生活。有一天他道心开发,生了出离心,然后驾着筏子,乘着天风,漂洋过海,寻仙问道。在南瞻部洲,也就是在人世间,历练了大概十年,发现世俗人的生活观念只在乎名利,根本不关注人生的根本问题,找不到解脱的方法。所以继续漂洋过海,探索解决人生问题之道,直到达西牛贺州,在“灵台方寸山,斜月三星洞”,拜须菩提祖师为师。

美猴王无父无母,没名没姓,须菩提祖师为他起名孙悟空.所谓“鸿蒙初辟原无姓,打破顽空须悟空"。

在这里,孙悟空“彻悟菩提真妙理,断魔归本合元神”,日益精进。舍去了三百六十旁门,换得七十二般变化,十万八千里的跟头,八万四千根毫毛应物随心,十年的修炼,得与天同寿的真功,不死长生的法门。

再回花果山的时候:

【去时凡骨凡胎重,得道身轻体亦轻。举世无人肯立志,立志修玄玄自明。当时过海波难进,今日回来甚易行。别语叮咛还在耳,何期顷刻见东溟。】

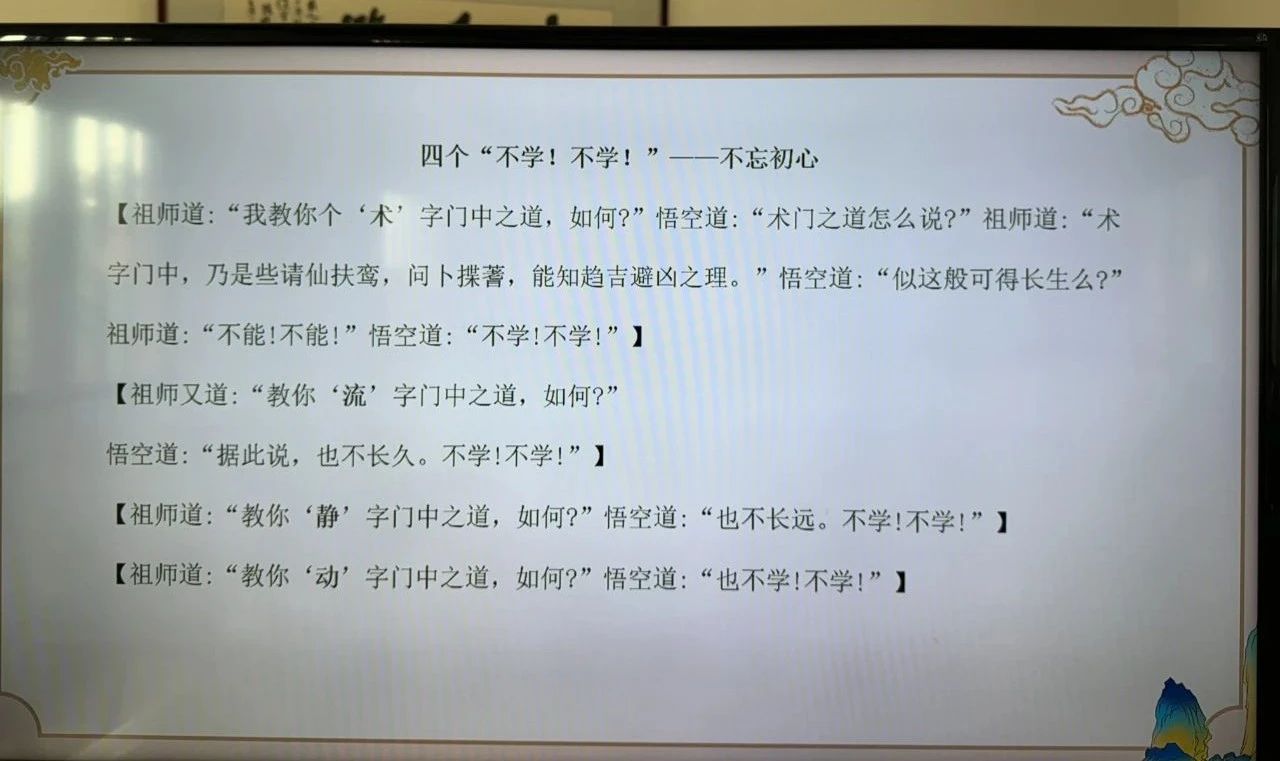

二、妄心一起 六怪相随——“妖猴”

孙悟空大闹龙宫,得“藕丝步云履”“锁子黄金甲”“凤翅紫金冠”,穿戴一新,又得趁手的兵器“如意金箍棒”,成为威风凛凛的美猴王!本可就此逍遥一生,谁料他关键时刻掉链子——

【他放下心,日逐腾云驾雾,遨游四海,行乐千山,广交贤友。此时又会了个七弟兄,乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驮王、猕猴王、耦狨王,连自家美猴王七个,日逐讲文论武,杀牛宰马,着众怪跳舞欢歌。】

一次酩酊大醉之后,大闹阎王殿。被太白金星招安,上天当了“弼马温”,嫌官小回到花果山。又自封“齐天大圣”,想与天齐与地平,又被招安,玉帝命造齐天大圣府,府内设两个司:一名安静司,一名宁神司,足见玉帝本意让他宁神修心,可他又大闹蟠桃会,大闹天宫,直打得玉帝老儿躲到桌子底下吧,最终被如来佛祖设计压在五行山下,“五行山下定心猿”,还其本来面目。

这一切都是因为他“放下心来”。仙佛之道,离不开“修心”二字,心宜“存”不宜“放”,心存则魔死道生,心放则魔生道死。孙悟空在菩提老祖处,费多少勤苦修持之功,才得变化随身,成其无生无灭之体。大道甫成,他却心满意足,放逸自己,妄心一生,就有六怪相随。牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驮王、猕猴王、耦狨王,名为六王,实六贼也。心既被六贼所迷,于是乐而醉,醉而睡,从“孙悟空”变成了人人喊打的“妖猴”,最终被如来佛祖压在五行山下,再次苦修——

【当年卵化学为人,立志修行果道真。万劫无移居胜境,一朝有变散精神。欺天罔上思高位,凌圣偷丹乱大伦。恶贯满盈今有报,不知何日得翻身。】

三、心猿归正 六贼无踪——“孙行者”

在观音菩萨的点化下,唐僧收悟空为徒,给他起名“孙行者”,致此,孙悟空踏上取经路,护师西行,成为唐僧跋山涉水的卫兵。

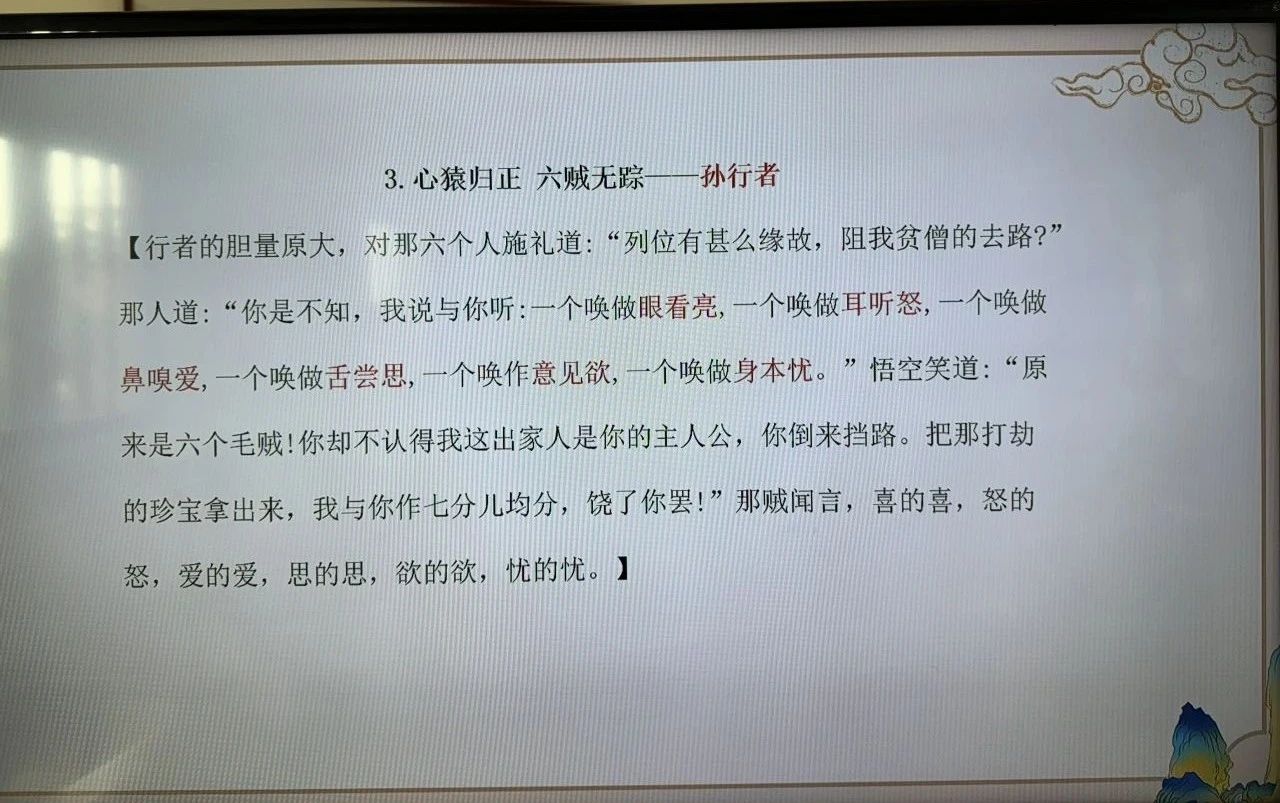

很有意思的是,在踏上西行路之前,作者安排悟空就打了六个“贼”:

【那人道:“你是不知,我说与你听:一个唤做眼看亮,一个唤做耳听怒,一个唤做鼻嗅爱,一个唤做舌尝思,一个唤作意见欲,一个唤做身本忧。”】

原来,这六贼就是耳目鼻舌身意。猴子在菩提老祖处闻道、见道、悟空,身上习性却未改变,放任心中的“六贼”闯下大祸。五行山下五百年的静心苦修,终于六用归正,邪念不生,六贼自然无踪。

可见,孙悟空最终能从妖猴进步成斗战胜佛,最主要是菩萨把他推上了正道。钢铁是怎样炼成的?《西游记》回答说:在修行的正道上!

四、战胜自己 究竟涅槃——斗战胜佛

西行之路是行善之路,除妖降魔、护师救人,都是行善;西行之路也是解脱之路,迢迢万里,孙行者跟随师父布施、持戒、忍辱,不断精进,获得般若智慧。在求索真理的路途上,每一步都踏着艰辛,也每一步都踏出了意义——猴子的野性化为了佛性,顽劣的妖猴炼成了斗战胜佛!

本是一只顽劣的猴子,菩菩提老祖给指出了光明正道,让他悟到了万法皆空,学道初成;因习性不改,放纵自己,行凶作恶,最终又被佛祖压到了五行山下;在五行山下,静心思考修心,在观音菩萨的指点化之下,因缘聚会之时遇到唐三藏,成为西行的行者。从“悟空”到“齐天大圣”“妖猴”到“行者”到“斗战神佛”正是一个人的修行成长之路——从悟空,到心猿意马,到真正修行,最后得道。一个人只要想进步,就必须去压制自己的贪嗔痴等邪念,克制自己的五欲六尘,方可成佛。

《黑神话·悟空》不仅仅是一款游戏

已然成为中外文化交流的重要桥梁

名著《西游记》

再次有力地印证了中华五千年文明深厚的文化底蕴

游戏中的佛教和道教故事同样引人入胜

庆云禅寺组织僧众,共赏《西游记》

挖掘其中佛教思想的核心内容

“佛眼看西游”!来啦——

每月两次,共读共修

欢迎你来!