第三讲 | 佛法不离世间觉—信解受持的层次

时间:2025-03-25

第三讲

佛法不离世间觉——

信解受持的层次

2025/3/22

不知不觉,春天已在眼前,仁进法师从斗转星移、季节变换,讲缘起法,讲无常,随喜赞叹大家在浓浓的春意中,共学共修,为《金刚经》般若智慧的受用、为无上智慧在日常生活中的运用共同精进!

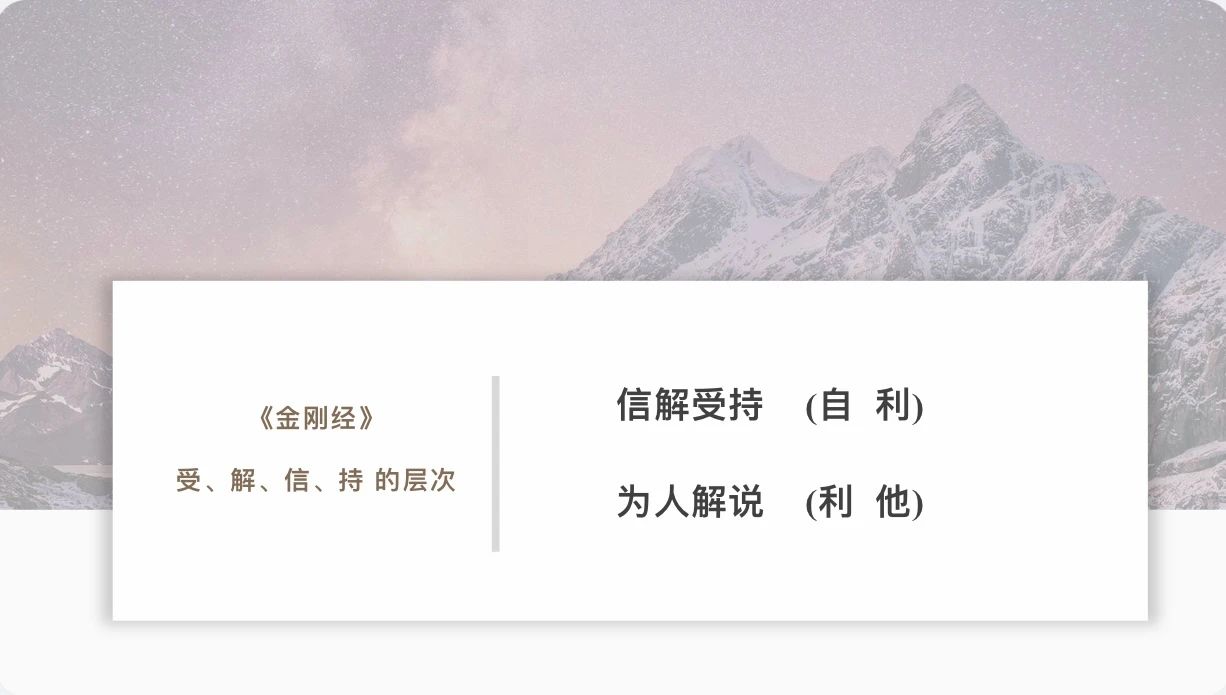

“信、解、受、持”的具体含义和学习佛法的次第。

信

须菩提白佛言,世尊,颇有众生得闻如是言说章句,生实信不?佛告须菩提,莫作是说,如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,于此章句,能生信心,以此为实。

——正信希有分第六

经云:“信为道源功德母,长养一切诸善根。”这是圣人对凡夫的教诲。诸佛历经三大阿僧祇劫,修得功德圆满。若佛弟子能依诸佛之圣教而信受修持,必能长养一切善根。

“佛法大海,信能为入”,《金刚经》帮助我们去我执、法执,体悟空性,其实是很难理解的,如何才能对这个般若大法生起坚定的信念呢?共修学习、深入理解、修持《金刚经》的功德不可思议,当我们学习到一定的境界,跟佛法感应道交,就会烦恼顿歇。

大家通过诵持《金刚经》,明白遇相而离相,领悟无相的道理,看到自己的本来面目,无我相,即得见性。

解

秋水鱼踪,长空鸟迹;

若问何往,往生净域;

觉而不迷,生必有灭;

乘愿再来,何须悲泣?

——茗山法师的临终偈《告慰诸弟子》

我们学习共修的过程,就是“解”,就是“破相”。破“我相”,破“法相”,破“空相”,破“有所得相”、“有所证相”,即“无智亦无得”,如“不以十二相见如来”“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”。一步一步,一直到破所得相。

任何一个“我”的呈现,都是有条件的,是缘起的,我们任何起心动念都是内在的“因”遇到了在外的“缘”。修行的目的,就是当下解决烦恼。修行的目的,就是生清净心。

受持

在生活中如何做到呢?要“受”“持”,法师重点讲了“受”和“持”的重要性。

尔时,须菩提白佛言,世尊,当何名此经。我等云何奉持。佛告须菩提,是经名为《金刚般若波罗蜜》。以是名字,汝当奉持。所以者何,须菩提,佛说般若波罗蜜,即非般若波罗蜜,是名般若波罗蜜。

——如法受持分第十三

我们要受持什么?要受持金刚般若波罗蜜。之所以叫《金刚般若波罗蜜》,是因为领悟了般若性空的大法,就像金刚一样锐利,能够除去我们对各种身外之物的执着,领悟去除我执,去除法执,去除空执。一旦不执着就会慢慢回归理性。

受持不仅仅是字面上理解经文,更重要的是通过《金刚经》所讲的道理,理解文字背后的真实含义,信解受持是一层比一层更深刻。

“受”是对某经生信,然后接纳他领纳他,是指真能领会经义而得受用者,比“解”更进一层。

“持”是义持不忘,就是一直修行,而不是相信就好了。信是前提,持是实行。持是一刻不放松之意,比受又近一层。读诵是受持重要的一种方法,受持还有礼拜、印经、抄经等等。(江味农)

你们现在共修《金刚经》,学习了解《金刚经》的要义,讲完了还要“持”,把《金刚经》的道理通过领纳变成我们生命的一部分。让“持”成为一种思维方式,领受、接纳缘起的思维、无常的思维、变化的思维、悟性的思维,知行合一,时刻刻指导我们人生,一刻也不放逸。

书写、读诵、为他人解说,都是“受”“持”的具体表现。

持的功德比受的功德还要大。

须菩提,若有善男子,善女人初日分以恒河沙等身布施,中日分以恒河沙等身而施,后日分亦以恒河沙等身布施,如是无量百千万亿劫以身布施。若复有人,闻此经典,信心不逆,其福胜彼,何况书写受持读诵,为人解说。

——第十五分持经功德分

这里有四个层面,书写、受持、读诵、为人解说。当我们对《金刚经》生起信心,通过共修分享《金刚经》的义理,内心领略了经文的内涵,然后把他变成我们生命中的一部分,永远不会忘记,我们就真正与《金刚经》融为一体了,从《金刚经》中真正领悟到般若大法、然后为人解说(利他),到了“持”的阶段,我们学习《金刚经》对个人而言就已经完成了。

“受”“持”《金刚经》,把思想、语言、行为等生活中的点点滴滴与佛法融为一体,这是一种“功夫”,修持离不开日常生活,修行的定力在日常生活中。把对佛法的信仰完全融入衣食住行,就是受持。

信、解、受、持,是一个动态、相互作用的过程。

讲座通知

时间:每周六下午2点~4点

地址:庆云禅寺三慧楼