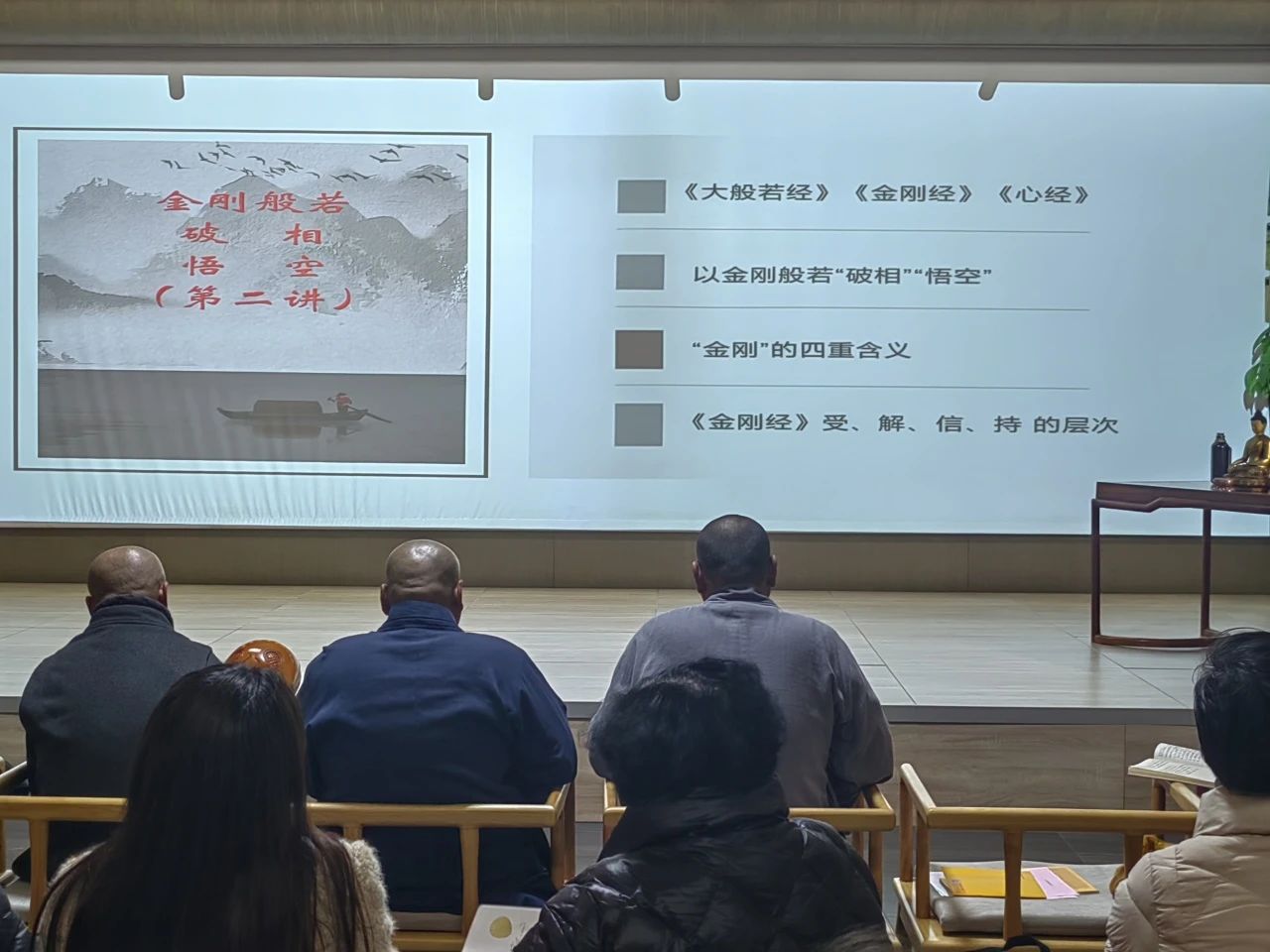

第二讲 | 《金刚经》释题及大义

时间:2025-03-17

第二讲

《金刚经》释题及大义

2025/3/15

仁进法师带领大家集体诵经之后,开始了讲座。

上一讲强调“不识本心,学法无益”,大家发愿用《金刚经》开启我们的生活智慧,调服妄心,生清净心。随喜赞叹!

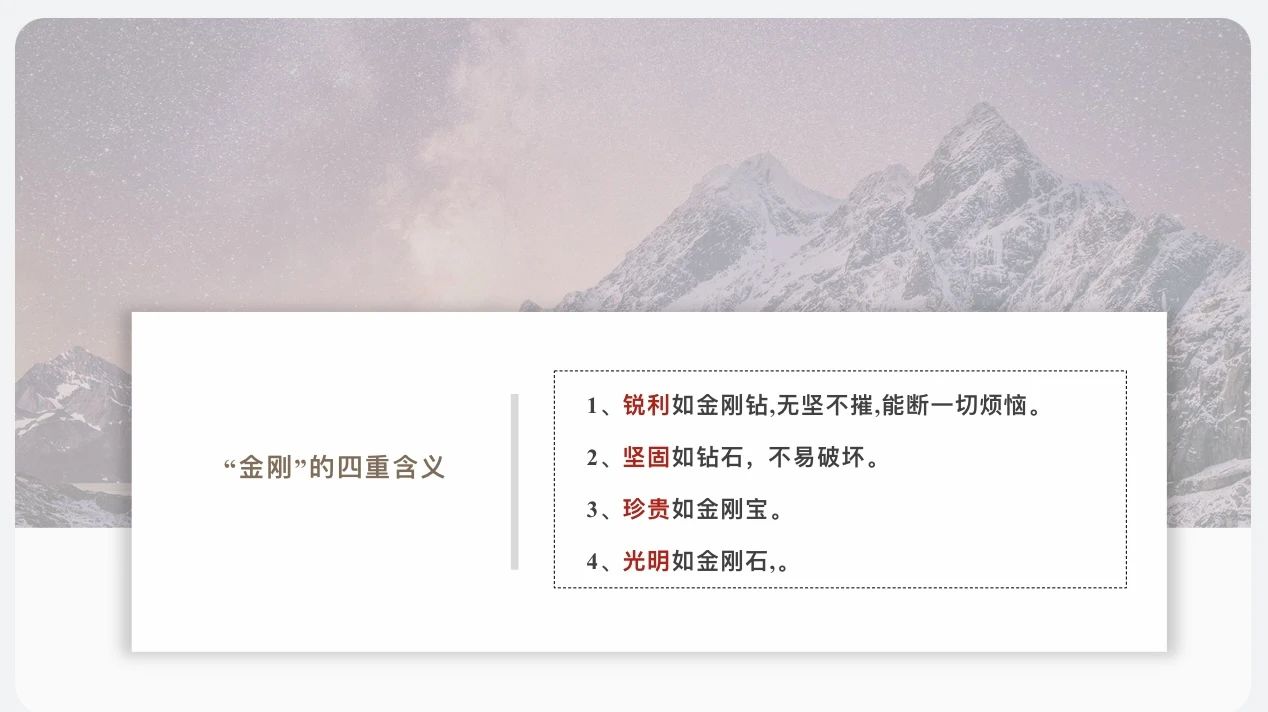

师父从各种译本对题目的翻译讲起,剖析“金刚”的含义:

“善知识,若欲入甚深法界,及般若三昧者,须修般若行,持诵《金刚般若经》,即得见性。当知此经功德无量无边,经中分明赞叹,莫能具说”。

大家通过诵持《金刚经》,明白遇相而离相,领悟无相的道理,看到自己的本来面目,无我相,即得见性。

师父引领大家品读第一品和第二十九品中的句子:

“尔时世尊,食时著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。”(第一品法会因由分)

“须菩提,若有人言,如来若来,若去,若坐,若卧,是人不解我所说义。何以故?如来者,无所从来,亦无所去,故名如来。”(第二十九品威仪寂静分)

须菩提发现了佛陀生活禅的端倪,印证了“应无所住而生其心”:伟大的佛陀着衣、托钵、收衣钵、洗足、敷座而坐等,皆如常人,可见佛陀把佛法的智慧与慈悲,融入了生活的方方面面,成为生活本来的样子,在日常生活中实践佛的知见。印证了“应无所住而生其心”,最终走向了解脱与觉悟,达到了“如来者,无所从来,亦无所去”的修持的最高境界。

我们在修行的不同阶段,会有不同的体会,我们的贪嗔痴慢疑会逐渐减少,就能生清净心,以清净心投入工作和生活,得自在解脱。

师父从般若的三重境界讲学习和修行的不同阶段:

文字般若:主要帮助我们“破相”。通过学习,我们认识到万法都是有条件的、缘起的、无常的,所以是“空”的。文字般若帮助我们“照见五蕴皆空”,是开启智慧之门的钥匙。

观照般若:懂得了缘起性空的道理,我们要“应作如是观”,换一种思维方式,在更高的维度上,用金刚般若智慧观照“万法”,达到“应无所住而生起心”的境界,就是观照般若,就是不被染污的清净心,是般若智慧之心。这时就不会着相,就能解决“我执”“我所”的问题,从而“度一切苦厄”。

实相般若:金刚般若智慧成为我们的正知正念,能不染、不住,如如不动而生清净心。这样的思维方式,是大智慧,是“金刚”,如钻石般坚固,任何外界的诱惑都不能动摇我们的“般若智慧”,我们的信心坚固,道念坚固,能断一切烦恼,也能帮助他人,利益众生。

师父特别强调,信、解、受、持在生活中的观照运用,文字般若只是表面的,有没有(受持)是内心有没有观照的力量。佛法不离世间觉,修习而得的智慧要会“用”,会“观照”,会在日常生活中应用。

《金刚经》先破“我相”,再破“法相”,再破“空相”,再破“有所得相”、“有所证相”,即“无智亦无得”,如“不以十二相见如来”“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”。

唐义净法师译的《金刚能断般若波罗蜜经》,强调般若智慧的功能,“能断世间一切苦,一切烦恼,直至成佛”。怎样能断?

以“六度”而行,“六度”以般若为首,从生死的此岸到解脱光明的彼岸。《金刚经》讲“六度”是以布施为代表,六度布施为起点,般若为终点。

( 交流讨论)

1、为什么布施了还是会生烦恼?

(没有做到“无所住”,没有观照般若的“功夫”。)

2、受和持有什么区别?

3、信解受持读诵为人讲说,有什么先后顺序和程度的不同?

4、我们应怎样信解受持读诵解说《金刚经》?

讲座通知

时间:每周六下午2点~4点

地址:庆云禅寺三慧楼